찰스 톰슨 리스 윌슨

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

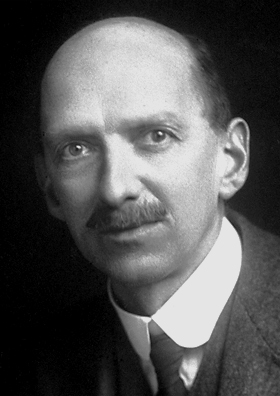

찰스 톰슨 리스 윌슨은 영국의 물리학자이자 기상학자이며, 1927년 안개 상자 발명으로 노벨 물리학상을 수상했다. 그는 구름과 대기 중의 전기 현상에 대한 연구를 진행했으며, 특히 벤 네비스 산에서의 관찰을 바탕으로 구름 형성에 대한 연구를 시작했다. 윌슨은 X선과 방사능이 응축을 자극한다는 것을 발견하고, 이를 통해 입자 물리학 연구에 획기적인 기여를 한 안개 상자를 발명했다. 그는 1900년 왕립 학회 회원으로 선출되었으며, 로열 메달, 프랭클린 메달, 코플리 메달 등 다양한 상을 수상했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 스코틀랜드의 기상학자 - 제임스 스태그

제임스 스태그는 스코틀랜드의 기상학자이자 군인으로, 제2차 세계 대전 중 오버로드 작전의 수석 기상 담당관으로 활동했으며, D-Day 작전의 기상 예보를 담당했다. - 스코틀랜드의 기상학자 - 제임스 허턴

제임스 허턴은 동일과정설을 주장하고 지구의 나이가 매우 오래되었음을 밝혀 근대 지질학의 아버지로 불리는 스코틀랜드의 지질학자, 의사, 박물학자, 화학자, 농업학자이다. - 케임브리지 대학교 시드니 서식스 칼리지 동문 - 대니얼 레비 (기업인)

대니얼 레비는 잉글랜드 출신 기업인이자 ENIC 인터내셔널의 공동 설립자이며, 토트넘 홋스퍼 축구 클럽의 회장으로서 구단의 재정적 안정과 새로운 시설 건설을 주도했지만, 이적 협상 방식에 대한 비판도 있다. - 케임브리지 대학교 시드니 서식스 칼리지 동문 - 올리버 크롬웰

올리버 크롬웰은 잉글랜드 내전에서 의회파를 이끌고 잉글랜드 연방 수립에 기여했으며, 호국경으로 통치했으나 사후 부관참시를 당한 잉글랜드의 군인이자 정치가였다. - 스코틀랜드의 물리학자 - 제임스 듀어

제임스 듀어는 저온 물리학에 기여한 스코틀랜드의 화학자이자 물리학자로, 코르다이트 공동 발명, 액체 산소 및 수소 액화 성공, 듀어병 발명 등의 업적을 남겼으며, 달의 듀어 크레이터는 그의 이름을 기려 명명되었다. - 스코틀랜드의 물리학자 - 존 로지 베어드

존 로지 베어드는 1920년대 세계 최초로 작동 가능한 텔레비전 시스템을 개발하고 컬러 텔레비전 기술에도 기여한 영국의 발명가이자 텔레비전의 선구자이다.

2. 생애

윌슨은 미들로디언의 글렌코스 교구에서 양치기 농부인 애니 클라크 하퍼와 존 윌슨 사이에서 태어났다. 1873년 아버지가 사망한 후 가족과 함께 맨체스터로 이사했다. 의사가 되기 위해 이복 형제의 재정적 지원을 받아 현재 맨체스터 대학교인 오웬스 칼리지에서 생물학을 공부했고, 1887년 이학사(BSc) 학위를 받았다. 케임브리지 대학교 시드니 서섹스 칼리지 장학금을 받아 물리학과 화학에 관심을 갖게 되었고, 1892년 자연 과학 트리포스에서 1등급 우등으로 졸업했다.[1]

젊은 시절 구름에 흥미를 느껴 1895년부터 인공 구름 발생 실험을 거듭하여 수증기 응결핵으로서 대기 중 자연 발생 이온의 존재를 확인했다. 이 실험 장치는 이온 가시화 장치로 개량되어 안개 상자로 명명되었다. 1911년 X선이나 α선 등 방사선의 비적을 가시화하여 사진 촬영에 성공했다. 안개 상자는 초기 원자 물리학 연구, 특히 우주선 연구에 크게 활용되었으며, 1927년 노벨 물리학상을 수상했다.[2]

1900년 케임브리지 대학교 시드니 서섹스 칼리지의 펠로우가 되었고, 동시에 대학교 강사가 되었다.[5] 1908년 결혼하여 2남 2녀를 두었다.[13] 1918년까지 캐번디시 연구소에서 상급생을 위한 응용 물리학 강좌 책임자를 맡았으며, 광학 강의도 했다.[5] 1913년 태양 물리 관측소 옵저버로 임명되어 안개 상자를 이용한 이온화 입자 연구와 번개 전기 연구를 계속했다. 1918년 케임브리지 대학교 기상 전기학 강사가 되었고, 1927년 콤프턴과 함께 안개 상자 발명으로 노벨 물리학상을 받았다.[5]

은퇴 후 에든버러로 거처를 옮겼고, 80세에 출생지 근처 카로프스 마을로 이사했지만, 일주일에 한 번 버스를 타고 에든버러에 나가 친구들과 점심을 함께 하는 등 건강하게 지냈다.[1] 1956년(87세) 뇌운 전기에 관한 논문을 '왕립 학회 회보(런던)'에 게재하며 만년까지 과학 연구를 계속했다.[1] 1959년 11월 15일 가족의 보살핌 속에서 생을 마감했다.[1]

2. 1. 출생과 학창 시절

윌슨은 스코틀랜드 미들로디언 글렌코스 교구에서 양치기 농부인 존 윌슨과 애니 클라크 하퍼 사이에서 태어났다. 1873년, 4세 때 아버지가 사망한 후, 가족과 함께 맨체스터로 이주하여 그곳에서 교육을 받았다.[1][3]의사가 되기 위해 이복 형제의 재정적 지원을 받아 현재 맨체스터 대학교인 오웬스 칼리지에서 생물학을 공부했고, 1887년 이학사(BSc) 학위를 받았다.[1][3] 그러나, 여기서 물리학 교수인 발푸어 스튜어트(1828-1887)를 만나 물리학에 흥미를 가지게 되었다.[4] 그는 케임브리지 대학교 시드니 서섹스 칼리지에 입학하는 장학금을 받아 물리학과 화학에 관심을 갖게 되었고, 1892년에는 자연 과학 트리포스의 두 부분 모두에서 1등급 우등으로 졸업했다.[1]

2. 2. 케임브리지 대학교 시절

케임브리지 대학교 시드니 서섹스 칼리지에서 물리학과 화학에 관심을 갖게 된 윌슨은 1892년 자연 과학 트리포스의 두 부분 모두에서 1등급 우등으로 졸업했다.[6] 이후 1년간 모교의 조수를 맡은 뒤 중학교 교사가 되었다.1894년에는 클러크 맥스웰 연구소의 장학생이 되어 3년간 연구를 계속했으며, 그 후 1년간은 기상 협회에서 대기 중의 전기 현상에 대한 연구를 했다. 특히 기상학에 관심을 갖게 되었고, 1893년에는 구름과 그 특성을 연구하기 시작했다. 1894년부터 그는 벤 네비스의 관측소에서 잠시 동안 일하며 구름 형성에 대한 관측을 수행했으며,[6] 특히 영광의 모습에 매료되었다.[7] 1927년 노벨상 강연에서 윌슨은 "1894년 9월, 나는 스코틀랜드 최고봉 벤 네비스 산 정상의 천문대에서 몇 주를 보냈다. 그때 구름이 햇빛을 받아 생기는 아름다운 자연 현상에 마음을 빼앗겨, 같은 자연 현상을 실험실에서 재현하고 싶다고 생각했다"라고 회고했다. 그 후 그는 캠브리지의 캐번디시 연구소에서 밀폐된 용기 내의 습한 공기를 팽창시켜 이 효과를 더 작은 규모로 재현하려고 시도했다.

1895년, 윌슨은 이전의 응축으로 제거한 먼지가 없더라도 충분한 팽창 비율에서 과포화된 수증기가 응축된다는 것을 발견했는데, 이는 존 에이킨의 이전 연구와는 반대되는 결과였다.[8] J. J. 톰슨의 지도 아래 1896년 그는 X선이 먼지와 마찬가지로 응축을 자극한다는 것을 알아냈다.[9]

2. 3. 안개 상자 발명

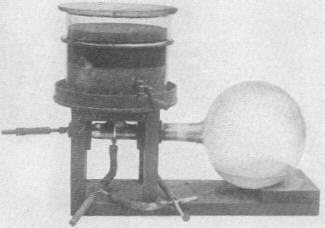

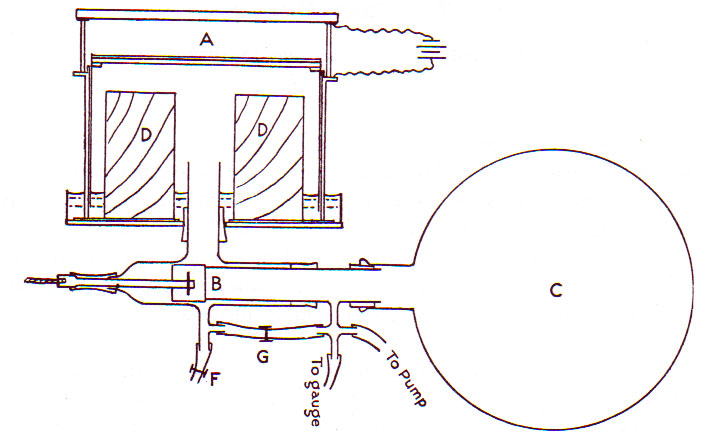

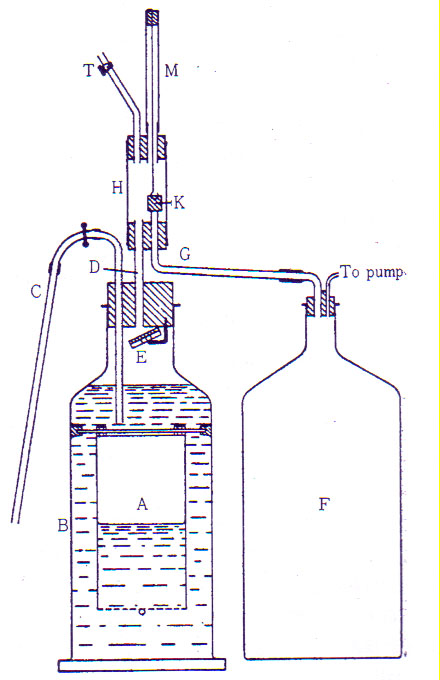

1895년 찰스 톰슨 리스 윌슨은 먼지를 제거해도 과포화된 수증기가 응축된다는 것을 발견했는데, 이는 존 에이킨의 연구와는 반대되는 결과였다.[8] 1896년에는 X선이 먼지처럼 응축을 자극한다는 사실도 알아냈다.[9] 이후 윌슨은 방사능으로 생성된 이온에 수증기를 응축시켜 구름 흔적을 만드는 실험을 진행했다.[10]1910년, 윌슨은 "이온을 가시화하는 연구"를 시작했다. 그는 수증기 응결을 통해 공기 중 이온을 물방울로 만들어 눈으로 확인하고, 그 수를 셀 수 있다고 생각했다. 이를 위해 팽창 장치를 이용해 물방울 사진을 찍을 수 있도록 실험 장비를 개량했다.

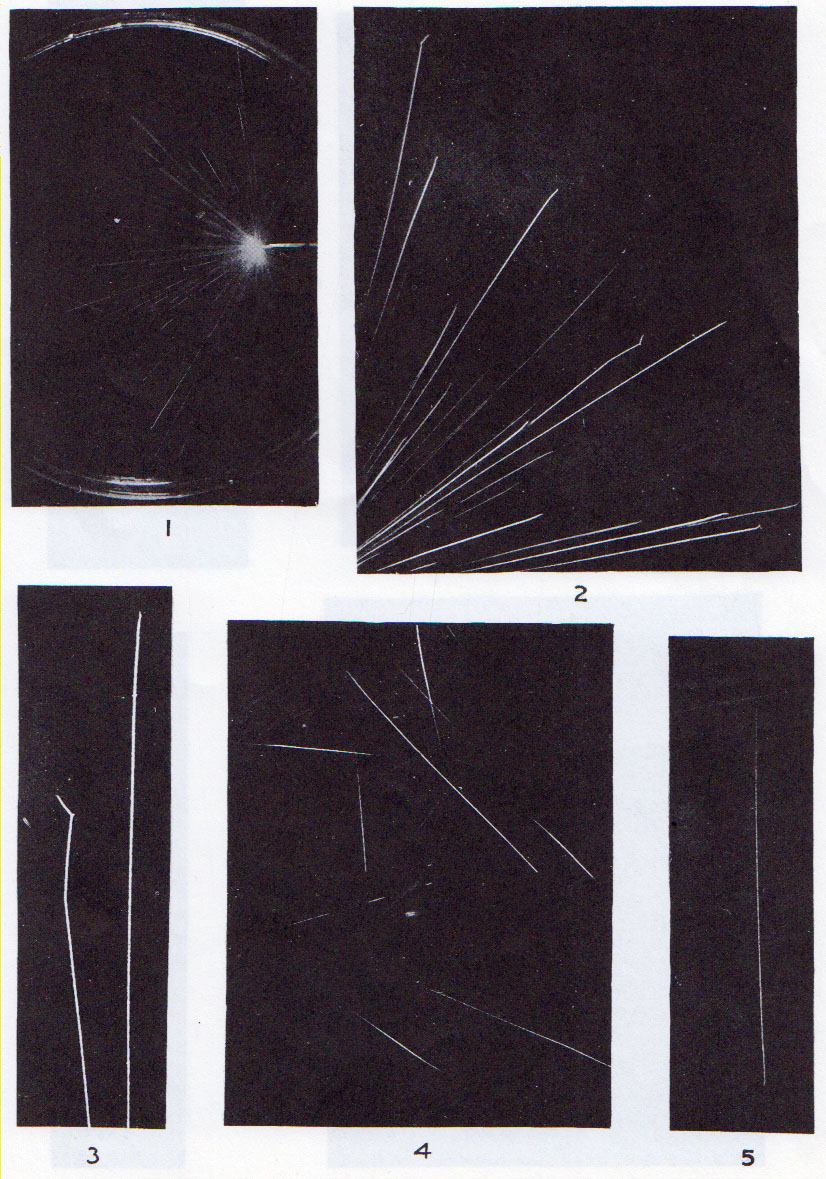

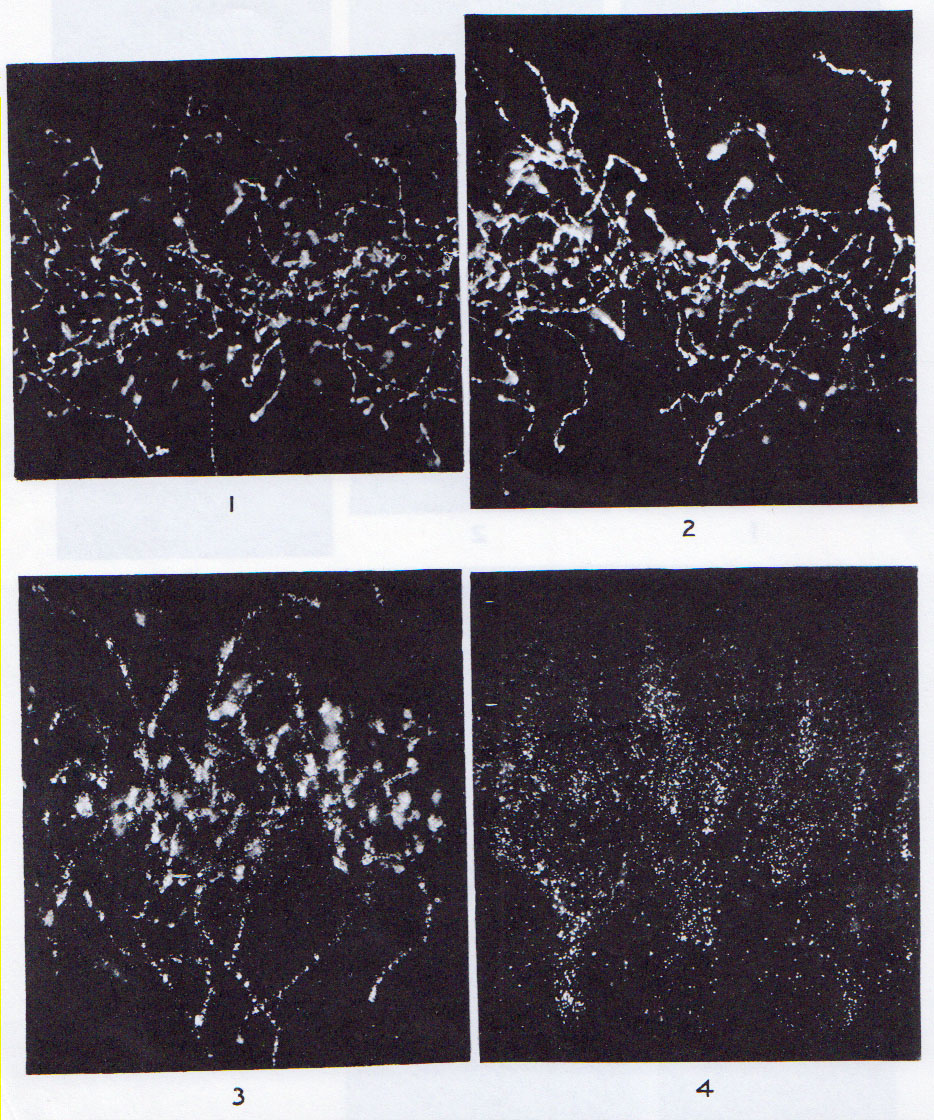

당시 방사선 연구가 진전되면서 α선과 β선 방출 시 공기 중에 이온이 생성된다는 사실이 알려져 있었다. 윌슨은 "α선이나 β선의 전리 작용으로 생기는 공기 중 이온에 물을 응축시켜 가시화하고 사진을 찍는" 방법을 연구했다. 1911년, 윌슨은 팽창 장치 안에 라듐을 부착한 가는 바늘을 넣어 α선의 비정(飛程)을 따라 나타나는 아름다운 안개 효과를 처음으로 관찰했고, 실처럼 가는 β선의 궤적도 확인하는 데 성공했다.

1911년 4월, 윌슨은 왕립 학회에 연구 결과를 투고했다. 같은 해 여름 장치를 개량하고 겨울에 추가 촬영에 성공하여 1912년 6월 왕립 학회에 논문을 제출했다. 이 논문에서 윌슨은 실험 장치를 '클라우드 챔버(cloud chamber)'라고 명명했다. 1912년부터 1913년 겨울까지는 X선의 효과를 확인하기 위한 촬영을 진행했으며, 이 사진들은 콤프턴 산란을 가시화한 결과였다.

윌슨의 안개 상자 발명은 그의 가장 중요한 업적으로, 1927년 노벨 물리학상 수상으로 이어졌다.[5] 캐번디시 연구소는 윌슨이 "이온화된 기체의 특성을 연구하는 새롭고 놀라운 방법"을 창안했다고 평가했다.[14] 안개 상자는 소립자 연구와 입자 물리학 분야에 획기적인 발전을 가져왔다.

2. 4. 캐번디시 연구소 시절

1895년 윌슨은 이전의 응축으로 제거한 먼지가 없더라도 충분한 팽창 비율에서 과포화된 수증기가 응축된다는 것을 발견했는데, 이는 존 에이킨의 이전 연구와는 반대되는 결과였다.[8] J. J. 톰슨의 지도 아래 1896년 그는 X선이 먼지와 마찬가지로 응축을 자극한다는 것을 알아냈다.[9] 그는 나중에 방사능에 의해 생성된 이온 위에 응축시켜 그의 챔버에서 구름 흔적을 만드는 실험을 했다.[10]윌슨은 1900년에 케임브리지 대학교 시드니 서섹스 칼리지의 펠로우가 되었고, 동시에 동 대학교의 강사가 되었다. 1918년까지 케임브리지 대학교의 캐번디시 연구소에서 상급생을 위한 응용 물리학 강좌의 책임자를 맡았으며, 광학 강의도 했다. 1911년에는 세계 최초로 알파 입자와 베타 입자의 비적 사진 촬영에 성공했다. 1913년에 태양 물리 관측소의 옵저버로 임명되어, 안개 상자에 의한 이온화 입자 연구와 번개 전기 연구를 계속했다.

윌슨은 1916년 논문에서 뇌운(雷雲)이 가진 전기량과 뇌운의 양전하와 음전하 분포를 밝혀냈다. 그는 뇌운의 전하에 의해 지면에 유도되는 전기량의 변화를 측정하는 실험 장치를 만들었고, 그 장치를 케임브리지 교외에 지은 작은 오두막에 설치하여, 뇌운이 올 때마다 뇌운이 통과할 때 지면의 전하가 어떻게 변화하는지 관측했다. 그 결과 뇌운은 상부가 양전하, 하부가 음전하로 대전된 쌍극자임을 확인했다. 또한 윌슨은 뇌운 내의 전기량은 대략 30°C이라고 추정했다.

2. 5. 에든버러에서의 만년

은퇴 후 찰스 톰슨 리스 윌슨은 에든버러로 거처를 옮겼다. 80세에는 출생지에 가까운 카로프스 마을로 이사했지만, 일주일에 한 번은 버스를 타고 에든버러에 나가 친구들과 점심을 함께 하는 등 건강하게 지냈다.[1] 1956년(87세)에는 뇌운의 전기에 관한 논문을 '왕립 학회 회보(런던)'에 게재하는 등 만년까지 활발하게 과학 연구를 계속했다.[1] 1959년 11월 15일, 가족의 보살핌 속에서 생을 마감했다.[1]3. 업적

1895년 윌슨은 캐번디시 연구소에서 조지프 존 톰슨의 조수로 인공 구름 발생 연구를 시작했다. 당시에는 공기 중 먼지가 수증기 응결핵이 된다는 '먼지설'이 주류였고, 헤르만 폰 헬름홀츠 등의 '이온설'은 실험 미비로 비판받고 있었다. 윌슨은 외부 먼지를 완벽히 차단하고 공기를 반복 팽창시키는 장치를 고안하여, 먼지 없이도 과포화도가 4배 이상이면 물방울이 생성됨을 발견했다. 이는 먼지 외 응결핵의 존재를 증명한 것이다.

1897년 논문에서 윌슨은 이 응결핵이 일시적으로 존재하고 빠르게 대체되며, 잦은 팽창에도 물방울 수가 줄지 않는다고 보고했다. 또한, 응결을 위해서는 초기 부피의 1.252배 이상 팽창해야 한다고 밝혔다. 윌슨은 이 핵의 크기가 분자 정도임을 계산했고, 1896년 3월에는 X선을 쬐면 먼지 없는 공기에서도 짙은 안개가 생김을 발견했다. 톰슨과 어니스트 러더퍼드가 X선에 의한 기체 이온 생성을 발견하면서, 윌슨은 대기 중 이온이 응결핵이라고 생각했다. 그러나 대기 이온의 재생 원리는 수수께끼로 남았다.

1901년 윌슨은 휴대용 검전기를 만들어 터널 안과 밖의 공기 중 정전기 양을 측정했지만, 대기 이온 발생률에 차이가 없었다. 그는 "공기 중의 재생되는 이온은 공기 자체의 성질"이라 결론짓고, 1904년 안개 실험을 마쳤다.[13] 이 수수께끼는 빅토르 프란츠 헤스가 1912년 우주선을 발견할 때까지 풀리지 않았다.

윌슨은 1910년부터 이온을 가시화하는 연구를 시작, 수증기 응결을 이용해 이온을 눈으로 볼 수 있다고 생각했다. 1911년 팽창 장치를 개량하여 α선과 β선의 궤적을 관찰하는 데 성공했다. 1912년 왕립 학회에 제출한 논문에서 실험 장치를 '클라우드 챔버(cloud chamber)'라 명명했다. 이후 X선 촬영을 통해 콤프턴 산란을 가시화했다.

윌슨은 안개 상자(클라우드 챔버) 발명으로 1927년 노벨 물리학상을 받았다.[5] 안개 상자는 원자 물리학, 우주선 연구, 소립자 및 입자 물리학 발전에 크게 기여했다.

1916년 논문에서 윌슨은 뇌운의 전기량과 전하 분포를 밝혔고, 1919년 논문에서는 비행선과 비행기는 뇌우 위험이 적지만, 계류 기구는 위험하므로 피뢰침을 설치해야 한다고 밝혔다.

3. 1. 대기 중의 안개 연구

1895년 윌슨은 이전의 응축으로 제거한 먼지가 없더라도 충분한 팽창 비율에서 과포화된 수증기가 응축된다는 것을 발견했는데, 이는 존 에이킨의 이전 연구와는 반대되는 결과였다.[8] J. J. 톰슨의 지도 아래 1896년 그는 X선이 먼지와 마찬가지로 응축을 자극한다는 것을 알아냈다.[9] 그는 나중에 방사능에 의해 생성된 이온 위에 응축시켜 그의 챔버에서 구름 흔적을 만드는 실험을 했다.[10]윌슨은 이러한 상황에 결론을 내기 위해 실험 장치를 고안했다. 그것은 "외부에서 들어온 모든 응결 핵(먼지)을 제거한 공기에서도 안개가 생기는가"를 확인하는 팽창 장치였다. 윌슨은 공기를 팽창시키는 유리 용기를 물 속에 담가 외부에서 용기 안으로 먼지가 들어오지 않도록 했다. 이것은 "여과된 공기에도 미립자가 남는 것이 아닌가"라는 반론에 대한 대책이었다. 물 속에 둔 용기 내의 공기를 여러 번 단열 팽창시킴으로써 안개를 발생시키고, 용기 내의 먼지를 물방울과 함께 아래로 떨어뜨려 제거했다. 이 장치를 통해 윌슨은 "습한 공기의 동일한 시료를 몇 번이고 반복해서 팽창시킬" 수 있게 되었다. 이 장치는 공기의 팽창 비율을 자유롭게 변경할 수도 있었다. 이 장치를 몇 번 반복하여 팽창시켜 안개를 만들면, 공기 중에 존재했던 먼지는 완전히 제거되고, 물에 둘러싸인 공간에 외부에서 먼지가 들어올 가능성도 없었다. 윌슨은 완전히 청정한 공기를 얻을 수 있게 되었다.

윌슨의 실험 결과, "여러 번 안개를 만들고 그 안개가 침강하는 것을 기다린 후, 에이트킨의 응결 핵이 전혀 없는 습한 공기 속에서는 팽창 비율이 과포화의 4배의 임계값을 넘지 않으면 아무리 팽창시켜도 물방울이 생기지 않지만, 일단 이 임계 팽창 비율을 넘으면 물방울이 비처럼 내린다"는 것을 발견했다. 이것으로 먼지 이외의 응결 핵이 존재한다는 것을 분명히 나타낼 수 있었다.

3. 2. 비 모양 응결핵 연구

1880년대부터 1890년대의 이론에서는 존 에이트킨 등의 연구를 통해 공기 중에 무수히 많은 먼지가 존재하며, 그 먼지가 핵이 되어 수증기가 응결하여 안개(작은 물방울)가 된다는 '먼지설'이 주류였다.[19][7] 당시 과학자들은 습한 공기를 급격히 팽창시켜 단열 팽창에 의한 온도 저하로 안개를 만드는 실험을 했다.[7] 한편, 1890년경부터 헤르만 폰 헬름홀츠 등은 "수증기 응결의 원인은 기체의 이온이다"라는 '이온설'을 주장했다.[7] 헬름홀츠 등은 고압 수증기 분사에서 방전이 수증기 응결에 영향을 미치고, 여과된 공기에서도 물방울이 생기는 것을 발견하여 먼지 이외의 원인으로도 응결이 일어난다는 것을 보였다.[7]그러나 1890년 당시에는 '먼지설'이 우세하여, 먼지설을 지지하는 사람들은 이온설 실험의 미비를 지적했다.[7] 이온설을 주장하는 사람들은 이러한 지적에 제대로 답할 수 없었고, 먼지설과 이온설의 대립은 해결되지 않았다.[7]

윌슨은 이러한 상황에 결론을 내기 위해 "외부에서 들어온 모든 응결 핵(먼지)을 제거한 공기에서도 안개가 생기는가"를 확인하는 팽창 장치를 고안했다.[7] 윌슨은 공기를 팽창시키는 유리 용기를 물 속에 담가 외부에서 용기 안으로 먼지가 들어오지 않도록 했다. 이는 "여과된 공기에도 미립자가 남는 것이 아닌가"라는 반론에 대한 대책이었다.[7] 물 속에 둔 용기 내의 공기를 여러 번 단열 팽창시켜 안개를 발생시키고, 용기 내의 먼지를 물방울과 함께 아래로 떨어뜨려 제거했다. 이 장치를 통해 윌슨은 "습한 공기의 동일한 시료를 몇 번이고 반복해서 팽창시킬" 수 있게 되었고,[7] 공기의 팽창 비율을 자유롭게 변경할 수도 있었다. 이 장치를 몇 번 반복하여 팽창시켜 안개를 만들면, 공기 중에 존재했던 먼지는 완전히 제거되고, 물에 둘러싸인 공간에 외부에서 먼지가 들어올 가능성도 없었다. 윌슨은 완전히 청정한 공기를 얻을 수 있게 되었다.[7]

윌슨의 실험 결과, "여러 번 안개를 만들고 그 안개가 침강하는 것을 기다린 후, 에이트킨의 응결 핵이 전혀 없는 습한 공기 속에서는 팽창 비율이 과포화의 4배의 임계값을 넘지 않으면 아무리 팽창시켜도 물방울이 생기지 않지만, 일단 이 임계 팽창 비율을 넘으면 물방울이 비처럼 내린다"는 것이 밝혀졌다. 이는 먼지 이외의 응결 핵이 존재한다는 것을 분명히 보여주었다.[7]

윌슨은 먼지가 없을 때에도 물방울의 핵이 되는 것의 정체를 추구했다. 1897년에 발표한 논문에서 그는 "팽창이 상기 한계(임계값)를 넘었을 때 응결을 일으키는 핵은 일정 시간 소수 존재할 뿐이지만, 그것이 제거되는 것과 마찬가지로 빠르게, 같은 종류의 핵으로 대체된다"는 것을 발견했다. "먼지가 아닌 핵"은 몇 번이고 부활하며, "얼마나 빈번하게 공기를 팽창시켜도, 물방울 수의 감소는 감지할 수 없었다"고 보고했다. 또한, "모든 외래 핵이 없는 포화 공기에서 응결을 일으키는 단열 팽창에 대해, 우리는 최종 부피가 초기 부피의 1.252를 넘어야 한다는 것을 알았다."고 했다.

윌슨은 구름이 만들어지는 방식에 대해, "습한 공기의 상승 기류가 있을 때, 외래 핵이 그것에 따라 응결되어 제거되어 가는 것, 그렇게 만들어진 구름 층 위에 상승하는 먼지를 갖지 않은 공기도 과포화가 되어 응결이 시작되는 것은, 여기서의 실험으로 유도되는 것이다"라고 설명했다.

윌슨은 이 핵에 대한 계산을 수행하여, 그 크기가 기껏해야 분자의 크기임을 지적했다.[7] 즉, 그 핵은 먼지와 같은 거시적인 것이 아님을 밝혀냈다.[7]

3. 3. 공기를 대전시키는 요인 연구

1895년 윌슨은 먼지를 제거하고도 충분히 팽창시키면 과포화된 수증기가 응축된다는 것을 발견했다. 이는 존 에이킨의 연구와 반대되는 결과였다.[8] J. J. 톰슨의 지도 아래, 1896년 그는 X선이 먼지처럼 응축을 유발한다는 것을 알아냈다.[9] 윌슨은 X선[15], 이온화[16], 뇌운 형성[23] 등에 대한 많은 논문을 발표했다.[7]1895년 윌슨은 캐번디시 연구소의 조지프 존 톰슨의 조수로 인공 구름 발생 연구를 시작했다. 당시에는 공기 중의 먼지가 수증기 응결핵이 된다는 '먼지설'이 주류였고, 헬름홀츠 등의 '이온설'은 실험 미비로 비판받고 있었다.

윌슨은 외부 먼지를 완벽히 차단하고 공기를 반복 팽창시키는 장치를 고안하여, 먼지 없이도 과포화도가 4배 이상이면 물방울이 생성됨을 발견했다. 이는 먼지 외 응결핵의 존재를 증명한 것이다.

1897년 논문에서 윌슨은 이 응결핵이 일시적으로 존재하고 빠르게 대체되며, 잦은 팽창에도 물방울 수가 줄지 않는다고 보고했다. 또한, 응결을 위해서는 초기 부피의 1.252배 이상 팽창해야 한다고 밝혔다.

윌슨은 이 핵의 크기가 분자 정도임을 계산했고, 1896년 3월에는 X선을 쬐면 먼지 없는 공기에서도 짙은 안개가 생김을 발견했다. 톰슨과 러더퍼드가 X선에 의한 기체 이온 생성을 발견하면서, 윌슨은 대기 중 이온이 응결핵이라고 생각했다. 그러나 대기 이온의 재생 원리는 수수께끼로 남았다.

3. 4. 되살아나는 대기 이온의 수수께끼

1901년 윌슨은 휴대용 검전기를 만들어 터널 안과 밖의 공기 중 정전기 양을 측정했지만, 대기 이온 발생률에 차이가 나타나지 않았다. 윌슨은 "공기 중의 재생되는 이온은 공기 자체의 성질이라고 할 수밖에 없다"라고 결론지었다.[13] 그는 1904년에 안개 실험을 마쳤다.[13] 1902년~1903년 논문 제목을 보면, 윌슨은 공기 중 이온의 발생원으로 비나 눈이 운반하는 대기 중의 방사성 원자를 상정하고 있었음을 알 수 있다.[13]이 수수께끼는 빅토르 프란츠 헤스가 1912년에 우주선을 발견할 때까지 해결되지 않았다. 우주선은 암반을 관통할 정도의 투과력을 가지고 지상에 도달하는 방사선으로, 끊임없이 공기를 이온화한다. 윌슨의 장치 속의 공기도 끊임없이 우주선에 의해 이온화되었던 것이다.[13]

3. 5. 팽창 장치에서 안개 상자로

1895년 윌슨은 이전의 응축으로 제거한 먼지가 없더라도 충분한 팽창 비율에서 과포화된 수증기가 응축된다는 것을 발견했다.[8] 이는 존 에이킨의 이전 연구와는 반대되는 결과였다.[8] J. J. 톰슨의 지도 아래 1896년 그는 X선이 먼지와 마찬가지로 응축을 자극한다는 것을 알아냈다.[9] 그는 나중에 방사능에 의해 생성된 이온 위에 응축시켜 그의 챔버에서 구름 흔적을 만드는 실험을 했다.[10]윌슨은 1910년부터 "이온을 가시화하는 연구"를 시작했다. 그는 수증기의 응결을 이용하면 공기 중의 이온을 물방울로 만들어 눈으로 볼 수 있고, 이온을 셀 수 있다고 생각했다. 윌슨은 팽창 장치로 물방울 사진을 찍을 수 있도록 실험 장치를 개량했다. 그 당시 이미 방사선 연구가 진전되어, α선과 β선이 방출되면 공기 중에 이온이 생기는 것이 알려져 있었다. 윌슨은 "α선이나 β선의 전리 작용으로 생기는 공기 중의 이온에 물을 응축시켜 가시화하고 사진을 찍을 가능성"을 추구했다. 1911년에 장치를 개량하여, 팽창 장치 안에 라듐을 부착한 가는 바늘을 넣고, 처음으로 α선의 비정(飛程)을 따라 아름다운 안개의 효과를 관찰했다. 실처럼 가는 β선의 궤적도 보는 데 성공했다. 1911년 여름에 장치를 개량하고 1911년 겨울에도 촬영에 성공하여, 1912년 6월의 논문으로 왕립 학회에 투고했다. 이 논문에서 윌슨은 실험 장치를 '클라우드 챔버(cloud chamber)'라고 불렀다. 1912년부터 1913년 겨울에 걸쳐 X선의 효과를 알기 위해 촬영을 진행했고, 그 사진은 콤프턴 산란을 가시화한 것이 되었다.

이러한 공로로 윌슨은 아서 콤프턴과 함께 1927년에 노벨 물리학상을 수상했다. 윌슨의 안개 상자를 이용하여 노벨상을 받은 과학자로는 콤프턴(1927년), 앤더슨(1936년), 블랙켓(1948년) 등이 있다.

클라우드 챔버(안개 상자)의 발명은 윌슨의 가장 중요한 업적으로, 1927년 노벨 물리학상을 받게 했다.[5] 캐번디시 연구소는 그가 "이온화된 기체의 특성을 연구하는 새롭고 놀라운 방법을" 창안한 것을 칭찬했다.[14] 안개 상자는 그 후 많은 연구자에 의해 초기 원자 물리학의 연구, 특히 우주선 연구에 크게 활용되었으며, 소립자 연구와 입자 물리학 분야에서 엄청난 실험적 도약을 가능하게 했다. 일부에서는 윌슨이 입자 연구를 가능하게 했다고 평가하기도 한다.[7]

3. 6. 뇌운 연구

윌슨은 1916년 논문에서 뇌운의 전기량과 양전하 및 음전하 분포를 밝혔다. 당시 런던 기상대장 조지 클라크 심슨(George Clark Simpson)은 뇌운 하부가 양전하로 대전되어 있다는 이론을 주장했다.윌슨은 뇌운 전하에 의해 지면에 유도되는 전기량 변화를 측정하는 실험 장치를 만들어, 케임브리지 교외에 설치하고 뇌운 통과 시 지면 전하 변화를 관측했다. 그 결과, 뇌운 상부가 양전하, 하부가 음전하로 대전된 쌍극자임을 확인했는데, 이는 심슨의 이론과 정반대였다. 윌슨은 뇌운 내 전기량을 대략 30쿨롬으로 추정했다. 이후 심슨은 수년간의 관측 결과를 바탕으로 뇌운 내 전기 분포를 더 자세히 밝혀, 대체로 윌슨의 주장이 옳으며 부분적으로 심슨의 생각도 성립함을 보였다.

3. 7. 번개의 위험성 연구

윌슨은 1919년 논문에서 기구의 뇌우 위험성에 대해 보고했다. 당시에는 비행기나 비행선은 뇌우의 위험성이 있다고 여겨졌다. 윌슨은 계류 기구는 뇌우에 위험하지만, 비행선이나 비행기는 생각보다 뇌우의 위험성이 없다는 것을 밝혔다.[19] 비행선이나 비행기는 대지와 연결되어 있지 않기 때문에 선체나 기체는 뇌운의 전압과 거의 같아 위험성은 적다.[19]계류 기구는 지면과 연결되어 있기 때문에 기구의 전위는 대지와 같아진다. 따라서 대지와 뇌운 사이의 전압이 직접 기구에 걸리고, 기구에서 방전이 일어나 기구 표면을 손상시키는데, 이는 결국 수소 폭발 사고로 이어진다. 윌슨은 방전이 기구 머리 부분에서 일어난다는 것을 밝히고, 기구 전체에 금속 벨트를 부착하여 그것들을 머리 부분에 연결하고, 그 앞에 피뢰침이 되는 첨단을 달아두면, 방전은 모두 이 첨단에서 발생하므로, 기구 본체를 뇌우의 방전으로부터 보호할 수 있음을 발견했다. 게다가, 기구에 부착한 곤돌라에서도 금속선을 뻗어 기구 첨단에 연결해두면, 사람이 타는 곤돌라도 뇌우로부터 보호할 수 있음을 밝혔다.[19]

4. 평가

찰스 톰슨 리스 윌슨의 가장 중요한 업적은 안개 상자(클라우드 챔버) 발명으로, 1927년 노벨 물리학상을 수상했다.[5] 노벨 재단은 윌슨의 안개 상자 발명이 과학적으로 매우 중요한 결과를 가져왔다고 평가했다. 캐번디시 연구소는 윌슨이 "이온화된 기체의 특성을 연구하는 새롭고 놀라운 방법을" 창안했다고 칭찬했다.[14] 안개 상자는 소립자 연구와 입자 물리학 분야에서 큰 도약을 가능하게 했으며, 일부에서는 윌슨이 입자 연구를 가능하게 했다고 평가한다.[7]

윌슨의 안개 상자를 이용하여 노벨상을 받은 과학자로는 아서 콤프턴(1927년), 칼 데이비드 앤더슨(1936년), 패트릭 블랙켓(1948년) 등이 있다. 패트릭 블래켓은 1960년에 "C.T.R. 윌슨이 찍은 초기 방사선 궤적 사진은 오늘날에도 이 종류의 사진 중에서 기술적으로 최우수 부류에 속한다"라고 평가했다.

5. 수상 경력

6. 서훈

1937년 컴패니언 오브 아너(CH)를 받았다.

참조

[1]

서적

"Asimov's Biographical Encyclopedia of Science and Technology"

Doubleday & C., Inc.

[2]

웹사이트

Charles Thomson Rees Wilson's biography

http://www.nobel.se/[...]

2004-04-05

[3]

웹사이트

Wilson, Charles Thomson Rees (1869–1959)

http://www.oxforddnb[...]

2006

[4]

간행물

[5]

웹사이트

C.T.R. Wilson - Biographical

https://www.nobelpri[...]

Nobel Media AB

2017-01-28

[6]

논문

Origin and context of C. T. R. Wilson's ideas on electron runaway in thunderclouds

2010-08-01

[7]

뉴스

Charles Thomson Rees Wilson: The man who made clouds

https://www.bbc.com/[...]

2012-12-07

[8]

서적

Proceedings of the Cambridge Philosophical Society: Mathematical and physical sciences

https://books.google[...]

Cambridge Philosophical Society

1895

[9]

논문

The effect of Röntgen's rays on cloudy condensation

http://dx.doi.org/10[...]

1896

[10]

논문

Surviving Apparatus Showing the Early Development of the Cloud Chamber

2016-12

[11]

논문

Some Memories of Prof. C.T.R. Wilson, English Pioneer in work on Thunderstorms and Lightning

[12]

논문

100 Years of meteorology at Imperial College

https://rmets.online[...]

2021-04

[13]

논문

Origin and context of C. T. R. Wilson's ideas on electron runaway in thunderclouds

http://dx.doi.org/10[...]

2010-08

[14]

서적

A history of the Cavendish laboratory 1871–1910.With 3 portraits in a collotype and 8 other illustrations.

London

1910

[15]

논문

Investigations on X-Rays and $ \beta $-Rays by the Cloud Method. Part I. X-Rays

1923-08-01

[16]

논문

On a Method of Making Visible the Paths of Ionising Particles through a Gas

1911-06-09

[17]

웹사이트

C T R Wilson, a Great Scottish Physicist: His Life, Work and Legacy

https://www.rse.org.[...]

2012-12-07

[18]

논문

C. T. R. Wilson

[19]

서적

The Uses of Experiment: Studies in the Natural Sciences

https://books.google[...]

Cambridge University Press

1989-05-18

[20]

논문

Charles Thomson Rees Wilson 1869–1959

[21]

논문

The cloud chamber and CTR Wilson's legacy to atmospheric science

http://centaur.readi[...]

2011-10-01

[22]

논문

CTR Wilson – Honouring a Great Scottish Physicist

2013-04-01

[23]

논문

A Theory of Thundercloud Electricity

1956-08-02

[24]

웹사이트

Planetary Names: Crater, craters: Wilson on Moon

https://planetarynam[...]

2017-01-28

[25]

서적

The effects of nuclear weapons

U.S. Department of Defense

[26]

웹사이트

About {{!}} Wilson Society

http://www.srcf.ucam[...]

2017-01-28

[27]

웹사이트

Papers of Charles Thomson Rees Wilson, 1869–1959, Nobel Prize winner and Professor of Natural Philosophy, University of Cambridge – Archives Hub

https://archiveshub.[...]

2017-01-28

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com